-마에스트로, 선생 순애파-

(공포와 신비가 어쩌구 미메시스가 저쩌구)

-유게이, 수영복 호시노 보고 유입된 유게이-

"듀얼코어 대가리놈 대사 존나 기네… 뭐 재미는 있구만."

"근데 미메시스라는 게 대체 뭐야? 복제? 말을 왜 이리 어렵게 해?"

-우시오 노아, 선생 불륜파-

"그야 복제랑은 다른 뜻이니 그렇죠."

"세미나 소속, 우시오 노아가 설명해드릴게요!"

"...있잖아. 너도 노아가 맞기는 한데."

"브라이트 노아나 노아 할아버지나 카이바 노아에 심지어 헐크 호컨 센세도 설명을 뺏었는데 뭘 그러세요? 마침 블루아카 드립으로 시작했고 그럼 설명 들어갑니다~"

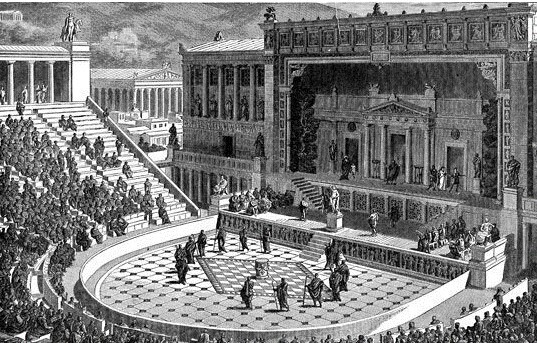

"미메시스란 고대 그리스, 플라톤이 제창하고 아리스토텔레스가 정립한 개념이에요."

"mimesis라고 쓰는데, 모방자, 배우를 뜻하는 mimos라는 단어에서 따온 거랍니다."

"응? 배우?"

"네, 배우요. 연기자라고도 할까요? 자세한 설명에 앞서, 고대 그리스의 예술에 대해 간략하게 짚고 갈게요."

"고대 그리스에서는 인간의 육체를 신성하다고 여기는 문화가 있었어요."

"그리스 신화 등에서 보이듯이 신과 인간의 형상에 차이가 없다고 여겼기에, 인간이 곧 신의 형태로 나타나는 거에요. 신이 인간을 닮았고 인간도 마찬가지로 신을 닮은 거죠."

"이 관념 덕에, 고대 그리스 예술에서 성스러운 것과 세속적인 것에는 큰 구분이 없었다고 해요."

"인간의 몸을 묘사하면 그것이 곧 신의 모습이니 성스러운 것이고, 인간의 조각상이니 곧 세속적인 것이 되니까요."

"자세히 들어가면 더 구분이 필요하지만 일단 여기서는 이 정도로 할게요."

"성스러우면서 동시에 세속적인 예술이라, 신기하네… 근데 미메시스랑 이게 뭔 상관이야?"

"플라톤이 주장한 이데아와, 이러한 예술에는 밀접한 연관이 있어서 그래요. 플라톤이 제창한 이데아는 대충 아시죠?"

"들어는 본 것 같은데... 모든 사물이 갖는 보편적인 진리라는 뜻이랬나?"

"실제로는 조금 다르지만 여기서는 그 정도면 돼요."

"플라톤은 그 보편적 진리인 이데아만이 올바르게 실존하고, 현실은 그 이데아를 베껴낸 모사품에 불과하다고 주장했어요."

"그렇지만, 오히려 그렇기에 현실의 물건들은 이데아의 모습을 조금씩 나눠 가지고 있다고 했죠."

"그림자가 어떤 사물의 모습을 온전히 드리우지는 못하지만, 적어도 그 사물의 모양을 모방한 것이지 완전히 다른 것이 아니라고 하면 이해하기 쉬우려나요?"

"예를 들어 "삼각형의 이데아"가 있다고 하면 현실의 모든 삼각형, 이를테면 정삼각형이나 직각삼각형, 이등변삼각형 등은 이 삼각형의 이데아의 모사품에 불과하지만, 각자 모습을 통해 이 삼각형의 이데아를 조금씩 닮아서 전체적인 윤곽을 보여주고 있는 거죠."

"그렇구만… 어? 아까 말했던 조각상이랑 비슷하네? 신의 모습을 인간이 닮아서 인간을 신성시했고, 인간이 그 모습으로 신의 모습을 조금씩 닮는 거라고 했잖아?"

"네! 바로 그거에요. 플라톤은 현실이 이데아에게 그러하듯, 예술은 유사한 원리로 현실을 모방한다고 여겼어요. 이걸 설명하기 위해 나온 개념이 바로 "미메시스"에요."

"흐음… 하지만 좀 이상한게 있는데?"

"물론 현실을 모사하는 그림은 많지. 인물화나, 풍경화나…"

"하지만 이런 건 어때?"

"이런 추상화 같은 건 현실에 존재하지 않잖아! 이런데도 예술이란 건 미메시스가 원리라고 할 수 있는 거야?"

"눈썰미가 좋네요! 그럼 의문을 풀기 위해, 플라톤의 제자인 아리스토텔레스가 정립한 미메시스 개념으로 넘어가 보죠!"

"아리스토텔레스는 이데아론을 부정하고 우리 눈으로 보이는 "형태", 즉 현실 그 자체가 중요하다고 생각했어요."

"그러니만큼, 그 중요한 현실을 모방해내는 예술의 원리인 "미메시스"는 당연히 가치가 올라갈 수 밖에 없었죠."

"여기서 아리스토텔레스는 예술은 필연적으로 어떠한 현실의 가장 좋은, 이상적인 부분만을 모방하여, 그것을 예술의 틀에 넣어 만든다고 주장했어요. 이게 아리스토텔레스가 정립한 미메시스 개념이에요."

"...뭔 소리야? 이제는 모방이라는 단어를 억지로 끼워넣는 것처럼 들리는데?"

"좀더 이해하기 쉽게 비유를 들어 보자구요. 게임 좋아하시죠? 게임을 이용해볼까요?"

"게임, 이를테면 데스티니나 둠 이터널같이 인류가 악마나 외계인의 침공을 받아 절망적인 상황에 빠지고 거기서 싸워야 하는 상황이라고 가정하면, 유게이군은 거기서 용감하게 싸울 수 있나요?"

"...솔직히 말하면 쫄아서 튀겠지?"

"난 영웅도 뭣도 아닌걸."

"안 그런 사람도 분명 있겠지만 대부분이 비슷할 거에요. 설령 용기를 갖고 싸운다 해도 능력이 부족해 패배해서 엑스트라처럼 죽어버릴 수도 있죠. 사람은 완벽하지 못하니까요."

"사람들의 행동을 기록한 역사서도 마찬가지에요. 만약 저런 일이 현실에 일어난다면, 정도의 차이는 있겠지만 사람들은 도망가기도 하고 내분이 일어날 수도 있겠죠. 역사가 거짓말을 할 수는 없으니 역사는 필연적으로 현실의 부정적인 면도 기록해요."

"하지만 게임의 캐릭터들은 어떤가요? 능숙하게 괴물들 머리통을 날려버리고, 전우를 돕고, 인류를 지켜내요. 영웅이거나, 영웅이 아니라도 결과적으로 영웅이 되죠."

"아하! 이제 이해가 되는구만, 즉 "인류를 구하는 영웅"이라는 이상적인 모습을 게임이라는 예술 속에서 그려냈다는 거지?"

"바로 그거에요!"

"이렇듯 아리스토텔레스는 예술은 현실에 있는 개념 혹은 이상적인 모습을 모방해서, 그것을 보여주는 역할을 한다고 보았어요."

"이 경우 "인류를 구하는 영웅"이라는 이상적인 모습을 모방하여, 게임이라는 예술을 통해 보여주는 게 되겠네요."

"예술의 종류와 내용에 따라서 "카리스마 넘치는 탐정", "세상을 위해 싸우는 모험가" 등 다양한 형태로 나타날 수 있겠지만, 공통적으로 이상적인 형태를 그리죠."

"아리스토텔레스는 이렇게 현실을 미메시스하는 참된 예술을 통해 세상의 올바르거나 이상적인 형태를 보고, 또 그것을 가르칠 수 있다고 주장했어요."

"지금까지의 내용을 정리해볼까요?"

"미메시스란, 플라톤이 제창한 개념으로 예술이 현실을 모방하는 것을 의미해요."

"아리스토텔레스는 이 미메시스 개념을 조금 더 정립해서, 예술이 특정한 개념이나 이상적인 형태를 모방하는 것을 의미하는 것으로 발전시켰어요."

"따라서 아리스토텔레스가 정의한 참된 예술은 현실의 이상적인 형태를 올바르게 모방하는 행위라고 할 수 있겠네요."

"즉 미메시스란 건 우리가 아는 어떠한 개념, 혹은 우리가 꿈꾸거나 옳다고 여기는 이상을 "모방"한다고 해서 모방이나 복제라 불리는 거지, 현실을 그대로 복사하기 때문에 모방이 아니구나!"

"그렇죠! 아까 유게이군이 말한 추상화도 같은 맥락으로 설명할 수 있어요."

"추상화란 현실에 존재하는 점, 선, 면 색 등의 표현을 통한 아름다움을 위해, "이상적인 아름다움"에 필요한 것만을 "미메시스"해서 그려낸 그림이라고 할 수 있는 거죠."

"저희의 대화도 어떤 의미에서는 미메시스의 일종이라고 할 수 있죠."

"미메시스에 대해 설명한다는 내용을 그냥 서술하기는 어려우니, 흥미를 위해 설명과 이해의 과정을 노아위키라는 틀에 넣고 미메시스해서 하나의 대화문 형식으로 풀어나간 거라고 할까요?"

-히메사카 노아, 원조맛집-

"틀렸어!! 노아쨩이 안 나왔으니 노아위키가 아니란 말이야!!!"

"그치만, 저 원래도 뺏는 밈이 있었는걸요~"

청취자의 눈높이에 맞춘 설명부터 원본에 대한 리스펙트까지 충분한 명문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 잘 봤습니다

그치만... 이데아 개념을 모르면 애초에 미메시스 개념을 올바르게 이해할 수가 없는걸...

전공지식 내 머릿속에서 나가

그러고보니 블아에도 노아가 있었네

ㅊㅊ

ㅊㅊ

청취자의 눈높이에 맞춘 설명부터 원본에 대한 리스펙트까지 충분한 명문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 잘 봤습니다

그러고보니 블아에도 노아가 있었네

뭐야 왜 유익해요

전공지식 내 머릿속에서 나가

아니 왜 이리 빠삭해요

이상을 모방한다. = 미메시스 구만

히어로네?

불륜을 넘어서 밈까지 빼앗아버린 노아!

이거 질문하는 페페도 엄청 똑똑하잖앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그치만... 이데아 개념을 모르면 애초에 미메시스 개념을 올바르게 이해할 수가 없는걸...

노아가 여기서 나오네

내가 아는 개임이 나오니 이해가 쉽군 그러니 자네도 모니터 안에서만큼은 수호자가 되지 않겠나?

세라프 시즌... 110레벨... 시공선융소 세라프기단 패턴제작완료... 던전활은 줘야먹음

우리 노아 어디갔어

잘썼네 추천함

대학에서 배울때는 시큰둥했는데 유게에서 이런 유익한 강의를 듣는데 이상하게 뇌에 쏙쏙 들어오네. 역시 교수가 씹덕 미메시스 필터링 되야 했나봄

사실 플라톤도 너랑 같은 이유로 교육을 위한 예술에 대해서는 인정했음 ㅋㅋㅋ 그냥 가르치는 것보다는 시와 예술을 이용해서 가르치는게 더 낫다는 식으로

나는 방금전의 나보다 똑또케져따!

지식이 느러따

그렇군!

유게에서 유익한 지식을 얻가

ㅇㄷ

오.. 재밌는 글이다.

일종의 극적인 표현